Erik Satie, il genio eccentrico vestito in velluto

Il 1° luglio del 1925 moriva a Parigi Erik Satie, compositore irregolare, visionario e ironico, che ha cambiato per sempre il modo di pensare la musica. Lo faceva a modo suo, con poche note e molti silenzi. Lo ricordiamo qui a 100 anni dalla sua scomparsa.

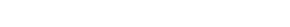

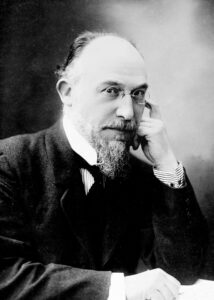

Nato nel 1866 in Normandia, cresciuto a Parigi, Erik Satie era un personaggio fuori dal tempo: vestiva sempre uguale (si dice che nel guardaroba avesse abiti in velluto tutti identici), aveva una calligrafia da miniaturista medievale e uno spirito caustico che amava le contraddizioni. Visse per anni ad Arcueil, alla periferia della capitale, facendo a piedi i dieci chilometri che lo separavano dai caffè artistici di Montmartre. Qui incontrò Debussy, che orchestrò le sue Gymnopédies e lo introdusse nei salotti della musica colta. Ma Satie non si fece mai davvero sedurre dal conformismo.

Ritratto del compositore Erik Satie

Erik Satie: amico di Picasso, complice di Cocteau, padre della non-arte

Satie fu molto più di un compositore: era un’anima pensante delle avanguardie. Collaborò con Jean Cocteau e Pablo Picasso nel balletto Parade, scandaloso esperimento che mescolava sirene, macchine da scrivere e costumi cubisti. Frequentava i surrealisti, ispirava i dadaisti, disorientava chi cercava coerenza. La sua musica era fatta di gesti minimi e trovate teatrali, ma anche di una sotterranea radicalità.

La strada scelta – per volontà o per caso – da Satie è un’altra: – scrive Rossana Dalmonte in un saggio a lui dedicato nel volume del Novecento della collana Historia – “una volontà di non-arte nella totale sfiducia nei confronti della possibilità di comunicazione delle discipline accademiche.

Eppure quella distanza era anche un modo per parlare a tutti, con semplicità apparente e un’ironia che diventava poesia.

Il compositore che parlava all’ascoltatore comune

Satie voleva che la musica arrivasse a chiunque, senza barriere. Scrive ancora Dalmonte:

Il linguaggio metaforico semplificato al massimo e gli slittamenti di senso di topoi tratti dal quotidiano servono a Satie per avvicinarsi all’ascoltatore comune, che non sa niente dell’arte, e vi si accosta senza accorgersene.

La sua idea era quasi una provocazione: un’arte “a grado zero”, comprensibile anche senza saper leggere uno spartito.

Il percorso creativo di Satie da Gymnopédies (1888, orchestrate da Debussy) a Relâche (1924) procede a ritroso: da pagine enigmatiche ma dense di concatenamenti armonici inconsueti, a “gesti” di matrice dadaista, più importanti come fatti di poetica che come espressioni musicali.

Oggi, a un secolo dalla morte, quel messaggio risuona ancora: un invito a cercare il senso anche in una melodia che sembra non dire nulla — e invece dice tutto.